数日前、TRUCKER WALLETをご愛用頂いているお客様から、

コバ面(革の貼り合わせ部分)が開いてしまったのですが、このまま使い続けて問題ありませんか?

といった趣旨のご質問を頂いたので共有させていただきます。

貼り合わせ自体は仮止め程度の接着剤を使っているので、使用していく中で曲がる部分等のコバ面が開くことがありますが、そのままご使用いただいて問題ありません。

勿論、ステッチを入れているので更に奥まで剥がれることはありません。

分かりやすいように“コバの開き“と表現しておりますが、正確には“接着剤の接着能力が無くなっている状態“になっています。

文字通りにコバ面の貼り合わせが開いてしまっている場合は、コバ面が閉じる方向に摘むようにして形を整えてあげてください。

接着剤等で補修することは推奨しません。

ご愛用いただく中で修理が必要になった際、修理の内容によっては貼り合わせを剥がす場合があり、完全接着の接着剤を使ってしまうと、剥がす際に革が伸びてしまったり、最悪の場合、修理不可能になるケースがあるからです。

長年の使用を想定していないものづくりでしたら完全接着が理にかなっていると思いますが、

LWBでは10年20年30年…と末永くご愛用いただけることを想定したものづくりをしております。

その為、LWBで使用する接着材は、主にゴムのり(仮接着)を採用しております。

あくまで修理が出来ることを前提としたのづくりであって、修理をすることを前提としたものづくりではないのですが、長く使えば様々な状況がありますので、予想外のこともあるかと思います。

そのような時に、極力革に負担をかけずに修理し、対応出来るものづくりであり、プロダクツでありたいと考えております。

BLOG

トラッカーウォレットをご検討頂いているお客様から、

TW-02の仕様で被せのカットラインのみをTW-00のように直線に変更することは可能ですか?

といったご質問を頂くことがあります。

(TW-00)

(TW-02)

LWBではプロダクツ一つ一つのディテールに意味を持たせている為、基本的に形状の変更等のご希望はお断りしております。

機能性、耐久性、経年変化、形状記憶等の要素を元に思考していき、その結果で構築されたデザインとなっております。

カード段の仕様となるTW-02、TW-04は、

被せ側を広くとる必要がある為、閉じた時にコイン側を全て覆う形となります。

他のモデルは被せ側が浅くなっているので影響ないのですが、コイン側と被せ側が揃っていると指を掛けにくく、開ける時に扱いづらいことがあります。

その点を考慮し、カットラインにアーチをかけることで指を掛ける部分をつくり、扱いやすくしております。

そういった思考を経て、結果として一つのデザインとなります。

今回はフォーカスしたカットラインは目に見えて分かりやすいディテールですが、実際の“思考から成るデザイン“は見た目では感じ取りにくい部分が殆どかと思います。

しかし、そういった要素が積み重なった結果として、感覚的に“良いモノ“と感じて頂ける製品や作品になるのでは、と考えております。

左 : 1958’s Vintage Dead Stock French Army Leather Sandal Type Ⅰ

右 : L.W.B. FOOTWEAR PRODUCTS“RENNES“

1958’s French Army Leather Sandal Type Ⅰ

現在ではグルカサンダルとも呼ばれている形の一つかと思います。

当時、フランス軍に支給されていた Type Ⅰと呼ばれるこの個体の製造期間は非常に短く、1958年の1年間のみと言われています。

ソール部分に製造年の刻印が押されています。58(1958年)

Type Ⅱと呼ばれる形も存在しますが、生産年数が幅広く存在し、現存数も多い印象です。

デザインも大きく変わってきます。

Type ⅠはType Ⅱに比べて手間が掛かるので、生産されなくなった要因としては生産効率の面もあるのではと思います。

ものづくり、構造の面では、

アッパーの取り付け方が特徴的な作りとなっており、

各パーツの足をソールの中間に挟み、縫い込むことで固定しています。

この構造だとパーツの抜けによる破損がまずありません。

(左 : Vintage / 右 : RENNES)

ハードな使用にも耐えうるよう、

考えられているのが見て取れます。

アッパー部分の革同士が組み合う形で立体を形成するつくりのため、革の質や表情がダイレクトに出るのもとても魅力的な仕様です。

履き心地の面では、

サンダルというより“通気性の良い革靴の様な感覚です。

LWBのRENNESとしての落とし込みについては、大元となるアッパーの構造はそのまま採用しております。

足型に関してはヴィンテージからトレースし、少しずつ修正を重ねて、今の形状に至りました。

革厚、ソールのつくりの部分は1から見直し、歩行性を考慮しつつ、タフに履き込めること、経年変化を楽しめることを念頭に構築しております。

ものづくりの部分においては、総手縫い、総コバ磨きのプロセスで製作しております。

・総手縫い

ハンドソーンによるステッチダウン製法で、一目一目テンションをかけ、縫い上げていきます。

通常、WALLETの製作で使用するSinew糸の倍以上の太さを採用しており、この極太の糸を強いテンションで縫い上げていく為、技術も勿論ですが、力が必要な工程です。

その分、縫い上がりの表情は唯一無二のものがあります。

・総コバ磨き

革の特性として、コバ(革の断面)は水分が沁みやすく、銀面(革の表面)と比べて弱い性質があります。

コバ磨きをすると水分の浸透を軽減することができ、単純に断面の密度が高くなるので耐久性が上がります。

工業メイドではこの部分の処理がされていない物があったりしますが、より工業メイドが主流となる革靴、レザーサンダルの界隈では特に多くある気がします。(ソールのエッジ部分ではなく、アッパーの断面の話しです。)

更にはグルカサンダルと呼ばれるような形ですと、革の断面が露出する部分が非常に多くなり、磨くとなると非常に手間の掛かる工程となります。

タンニン鞣し、染料染め、天然コバ磨きで仕上げる為、正直雨には弱いですが、丸ごと経年変化を堪能いただけます。

今回は、デザインベースとしたレザーサンダルのディテールとLWBのRENNESへの落とし込み、ブラッシュアップした部分についてでした。

我々の使用するSteerhideは特殊な加工を施す為、

供給枚数が極端に絞られます。

更に、上がってきた革を私自身の目で見て選定し

仕入れた後に、再加工を施し、一枚革の中から更に部位、繊維を見極め、裁断をしていきます。

手間のかかった皮革の為、当然コストはかなりなものですが、その点に関しては我々は覚悟を決めているので問題ではありません。

この革を使ってLWBプロダクツを世に生み出せることに

心から感謝しております。

歯痒い点があるとすれば、

オーダー数が革の供給を大幅に上回った際に

受注停止をせざるを得ない状況になってしまう点です。

その場合は、革の在庫が整うまでの期間、

既に頂いているオーダーを消化しつつ、

新作の研究、開発に時間を充てています。

しかし、これからLWBは更に成長していきますので、

対策は必要と考えております。

現在使用しているL.W.B. ORIGINAL LEATHERの

クオリティーを守ることを考えると、

新たなマテリアルを追加することでの対策が良さそうです。(勿論、追加する場合は新マテリアルにも妥協はありません)

現時点で確定していることではありませんが、

少しずつ、動いています。

この状態を構築出来れば、お互いのマテリアルに

相乗効果がありそうです。

この辺りはまた進捗がありましたら投稿&ストーリーズで

アナウンスさせていただきます。

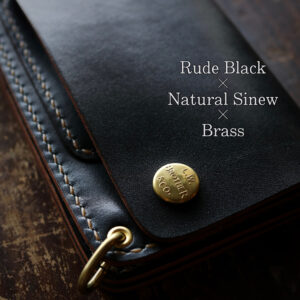

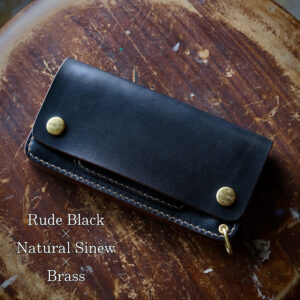

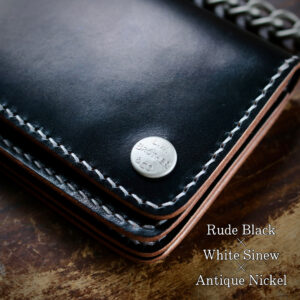

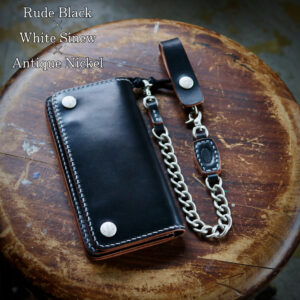

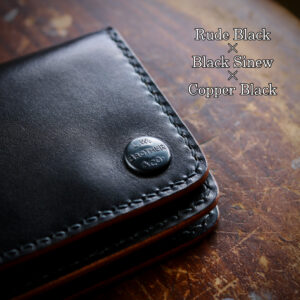

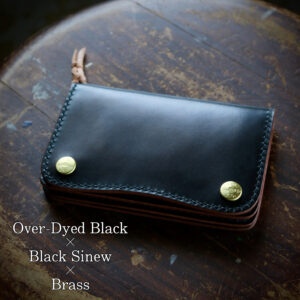

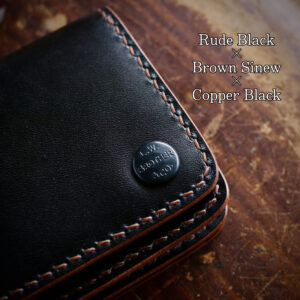

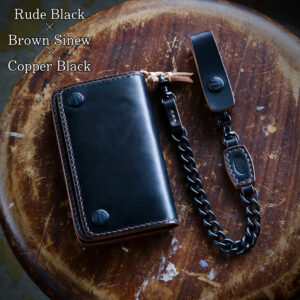

以前の投稿でウォレットのオプションについて触れましたが、今回はその中でも糸色と金具色の考え方、LWBが推奨する組み合わせについて書きます。

金具色と糸色を決めかねている方は是非参考にしてみてください。

まず、仕様を決めていくにあたっての基本的な流れですが、オプションが1番多いトラッカーウォレット(鹿紐ストラップが付くタイプ)を例にすると、以下のような流れになります。

【革色】→【糸色 & 金具色】→【鹿紐色】→【ジッパースライダー & テープカラー】→【刻印】

糸色と金具色が同タイミングなのは、この部分の組み合わせが全体の印象に大きく影響する為です。

様々な組み合わせがありますが、以下の①②③の考え方で、全体の色数を2色以内でまとめるとバランスが良いです。

①糸色と金具色を合わせる。

・Natural Sinew × Brass

・White Sinew × Antique Nickel

・Black Sinew × Copper Black

②革色と糸色を合わせる。

・Rude Black or Over-Dyed Black × Black Sinew

・Chestnut Brown × Brown Sinew

・Turkmen Red × Red Sinew

・Natural × Natural Sinew

③革色と金具色を合わせる。

・Rude Black or Over-Dyed Black × Copper Black

・Natural × Brass

あくまで統一感という観点で推奨する組み合わせであって、これ以外がNGというわけではありません。

Natural Sinew × Brassが無難ですが、糸色をBrown Sinewにすることでカラーの統一感を残しつつ、引き締まった印象にもなります。

経年変化後の風合いを想定して、Brown Sinew × Copper Blackも使っていて楽しそうです。

長年の使用によって、逆に色調が合ってくるので、一味違った経年変化をご堪能いただけます。

差し色にRed Sinewを使うのもいいですね。

色々と解説しましたが、あくまで参考の一つにしていただき、最終的には自分自身のスタイリング、使用している姿、経年変化をイメージしてお選び頂ければと思います。

決めかねる部分、気になる点等ございましたら、メール、お電話でご相談ください。

店舗の方にはサンプルをご用意しております。

店舗にお越し頂いたお客様からは、「実際に見に来てよかった」といった声を多くいただきます。

私自身は常にこの場に居る為、お客様からの新鮮な反応は非常に貴重な物です。ありがとうございます。

是非、ご来店お待ちしております。

——————————————————-

【糸色/Thread Color】

・Natural Sinew

・White Sinew

・Black Sinew

・Brown Sinew

・Red Sinew

・White

・Black

・Brown

・Red

——————————————————-

【金具/Metal Fittings】

・Brass

・Antique Nickel

・Copper Black

——————————————————-

LWBが展開する革色/Leather Colorは全て、

自社工房内での染料手染め(Hand-Dyed)となります。

プロダクトが完成するまでの過程を想像した時に、

おそらく多くの方が【裁断】→【組み立て】→【仕上げ】→

【完成】の流れを想像されるかと思います。

ただ、ここに染めが入ると【粗裁断】→【染色】→

【本裁断】→【組み立て】→【仕上げ】→【完成】

といったように、工程が変わります。

【染色】と一口に言っても、

革を染めるだけではありません。

革を染色すれば油分が抜ける為、

その後の油分調整、ケアが必要になります。

LWBではその工程も非常に大切にしており、

染色後、本裁断前の計2回、

それぞれ異なるオイルを用いてケアします。

また、【裁断】が2回あるのは、

パーツごとに粗断ちをしてから染めるためです。

※粗断ち… 実際のカットラインから余白を残した裁断

通常は大判の革を丸々染色した方が圧倒的に効率が良く、

それが普通なのですが、

我々が求めるクオリティー&革質を考えると、

それでは納得のいく仕上がりにはなりません。

LWBではタンニンをしっかり含んだ革を採用しております。

タンニンをしっかりと含んだ革は、丈夫でコシがあり、

経年変化や形状記憶(可塑性)をより堪能できる仕上がりになります。

その反面、銀面の目の詰まり方や油分の関係もありますが、タンニンの含有量が多いほど、染料が入りづらくなります。

その為、いくつかの工夫を施した染色をしているのですが、その一つが前述の「パーツごとの染色」になります。

染料の逃げ道をなくすことで、幾分か染まりやすくなり、

悪い意味での色ムラがなくなります。

勿論、このやり方だけでは納得のいく状態には及ばず、

寧ろそれとは別の工夫が重要になりますので、

更にその“一手間“を加えます。

【本裁断】までの工程は下準備と捉えています。

LWBのものづくりでは、

この下準備の段階を大切にしており、時間を使います。

革の表情を活かし、染料染めにしかない魅力を最大限引き出し表現することを念頭に置いた、

LWBの【Hand-Dyed Leather Color】となります。

——————————————————-

【Hand-Dyed Leather Color】

・Turkmen Red

・Dark Green

・Chestnut Brown

・Over-Dyed Black

・Rude Black

——————————————————-

最近、ウォレットをご検討中のお客様から、

仕様についてのご相談をよく頂きます。

LWBでは、ウォレットのモデルに加え、

標準でお選び頂ける部分が豊富なので、

細部の仕様で悩まれる方が多いようです。

この悩む時間も、楽しみの一つにして頂けているのではないでしょうか。

TRUCKER WALLETのオプションの例でいうと、

————————————

革色/Leather Color

鹿紐色/Deerskin Strap Color

糸色/Thread Color

金具/Metal Fittings

ジッパースライダーカラー/Zipper Slider Color

ジッパーテープカラー/Zipper Tape Color

刻印/Engrave

————————————

この様に、最早セミオーダーメイドのような

受注形態となっております。

一度、一通り目を通して、大枠のイメージを掴んで頂くことが大前提となりますが、その上で疑問や悩みがありましたら、お気軽にお電話かメールを頂けたらと思います。

勿論、店舗にご来店いただけるのであれば、それが一番です。

お客様のご希望を聞いた上で、

ベストなバランスになる提案をさせていただきます。

LWBで製作する【WALLET】【TRUCKER WALLET】【ART PIECE BAG】には、

・Mfg Date(製造年月日)

・Ser. No.(製造番号)

が入ります。

【TRUCKER WALLET】

TRUCKER WALLETの場合、札入れ裏面にスタンプが押され、左下の数字が

Mfg Date(月/日/年) 、右下の数字がSer. No.(製造番号) となります。

こちらのスタンプがLWBメイドである証となりますので、スタンプの位置変更や、ご希望のナンバーでの製作はお受けしておりません。

お客様には、使用期間を認識できることで、経年変化を楽しむ一つの要素にして頂けたらと考えております。

我々としても、こういった要素を取り入れたプロダクツを世に生み出せることに、感謝とロマンを感じております。

今の時代とは逆行した、手作業による“All Hand Made“のものづくり。

このような手仕事を突き詰めていけるのは、LWB製品をオーダーし、ご愛用頂いているお客様をはじめ、Instagramをフォローしてくださっている皆様の支えがあってのことです。

大量生産には決して真似出来ず、ましてや世に残るものであり、それに伴ったクオリティーでなければ全く意味を成さないでしょう。

我々には、それが出来ます。

LWBにしか成し得ないものづくりをこの先もひたすら貫きます。

LWBでは、フルベジタブルタンニン鞣しの牛革を使用しております。

私自身、ものづくりを始める前から革という素材がとても好きで、今までに様々な革製品に触れてきましたが、その中でも、長い年月をかけて歴史が刻まれ、かけがえのない相棒に育っていくような感覚をより強く感じたのは圧倒的に牛革でした。

LWBのコンセプトには

・寄り添い続ける革製品

・永く在り続けるもの

・歴史が刻まれいくもの

という言葉がありますが、正にこの言葉を象徴するようなマテリアルになります。

ただ、当然ですが、牛革であれば何でもいいというわけではありません。

鞣し方や加工、仕上げによって、革質や経年変化が大きく変わってきます。

LWBで使用する牛革は、複数のタンニン剤で鞣され、油分を十分に含ませた後に独自の処方を施すことで、密度の高いコシのある革でありながら、しなやかさを併せ持つ、唯一無二の皮革へと仕上がります。

さらに、使用する部位においても、最高級部位であるベンズのみを贅沢に厳選し、製品に仕立てております。

また、タンニン鞣しの鞣し方の種類として、ピット槽鞣しとドラム鞣しがありますが、LWBで使用する皮革はピット槽鞣しの牛革となります。

世の中の殆どのタンニンレザーは、タイコと呼ばれる大きな樽型洗濯機のような機械装置によるドラム鞣しとなります。

タンニンが浸透するスピードが早く、生産効率、コストパフォーマンスに優れた鞣し方ではありますが、繊維が崩れる為コシのない仕上がりになるのが特徴です。

対してピット槽で鞣された皮革は、長時間をかけてじっくりタンニンを浸透させる為、繊維の詰まった丈夫な革に仕上がります。

ピット槽鞣しができるタンナーは、日本でも数社のみとなります。

前回に引き続き、トラッカーウォレットのジッパー周りについて書きます。

既にお気付きの方もいらっしゃるかもしれませんが、LWBが展開するトラッカーウォレットは、モデルによってジッパーの閉める向きが異なります。

TRUCKER WALLET-01、-03 → 正面から見て引手が右側

TRUCKER WALLET-02、-04、-00、-05 → 正面から見て引手が左側

※TRUCKER WALLET-00、-05は、2024年6月29日(土) 受注開始

当然ですが、それには意味があります。

簡潔に言うと、

ウォレットをバックポケットに入れた時、引き手が下側(体重が1番かかる位置)にならないようにし、不必要なダメージを避ける為です。

勿論、ジッパーの形状によってもダメージは違いますし、そもそも使い方によっては関係のないことです。

ただ我々としては、ウォレットをバックポケットに入れて使用することを前提としており、

ジッパーの形状に関しても、1940年代のヴィンテージジッパーをベースとした物(コの字留め+小型のベル型スライダー+コットンテープ)を採用しておりますので、影響のある部分となります。

その為、細かい部分ではありますが、LWBで大切している ”隠れたギミック” の一つとなっております。

どちらの向きが使い易いかに関しては、慣れればどちらも変わらない というのが、両方の向きを実際に使った私の答えです。